“¡Esa escuincla! ¡Es la tercera vez esta semana!”.

Doña Lucinda intenta tranquilizar a su comadre: “déjela, ¿no ve que no tiene familia? A su mamá la entambaron lueguito que se alivió y desde entonces la niña vive sola. Cuando puedo, le doy de comer o la ropa de mis hijas que ya no les queda”.

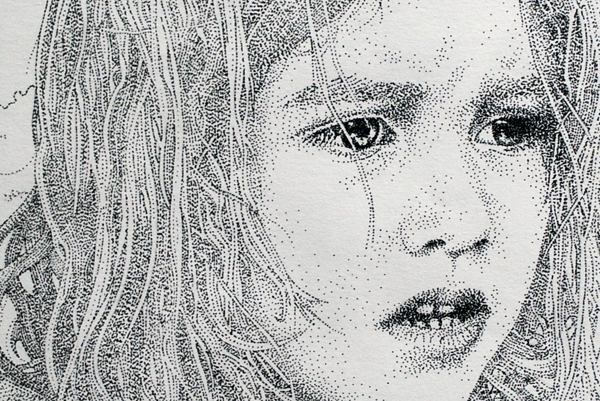

A medio camino entre los puestos, agazapada tras las cajas de fruta, una niña de ojos grandes absorbe cada palabra del diálogo. En la mano trae un mango, olvidado ante la enorme revelación que acaba de escuchar. Aprovecha una distracción de las comadres para escabullirse y salir del concurrido mercado. Es pequeñita y flaca, y sus ojos enmudecen tras mechones de cabello negro. Una capa de mugre incrustada delata sus años viviendo en la calle. El vestido empieza a quedarle chico y perdió su color hace tiempo.

Cruza la avenida corriendo, zigzagueando entre los automóviles. Necesita pensar sobre lo que acaba de oír, así que no se detiene en el semáforo y sobre ella caen claxonazos e insultos. Salta al camellón y, escurriéndose entre las rejas, entra al encierro de una vieja feria. El ruido de la avenida la rodea aún aquí. Los automóviles pasan a toda velocidad a ambos lados del camellón y sobre el paso a desnivel. De noche hay camiones de carga, patrullas de policía, prostitutas.

Se refugia bajo una deslavada lona a rayas blancas y rojas, detrás del dragón. En un rincón de su escondrijo guarda algunos tesoros: zapatos viejos, un abrigo demasiado grande, un libro de dibujos. Vive ahí desde que huyó de los chicos de la cuadra, para evitar sus burlas. Un perro flaco se acerca cojeando y se acurruca junto a la niña, el hocico en su regazo. Distraída, ella le acaricia las orejas.

“¿Crees que mamá está encerrada?”. A veces se pregunta sobre su origen, especialmente después de las persecuciones de los chicos, pero no tiene respuestas. Ha llegado a la conclusión de que vive aquí desde siempre, vagando por las calles, robando comida en el mercado o escarbando en la basura. Ahora, por primera vez, otra posibilidad: mamá.

Para la niña, madre es una señora que llama a los otros chicos a comer, los regaña, los lleva a la escuela. ¿Qué se sentirá tener alguien que te cuide? ¿O que te lleve en sus brazos, como las señoras que cargan bebés envueltos en mantas, aunque haga calor? Siente un vacío inmenso.

Una lágrima se escapa de los ojos tristes y rueda por su mejilla, abriendo un surco en la mugre. El perro mueve las orejas, inquieto; la niña nunca llora. “Vamos a verla”. Se levanta lentamente. Un peso ha caído sobre sus hombros y le cuesta trabajo caminar.

La niña no tiene nombre, mucho menos apellido. Tampoco sabe cómo se llama su madre o cuánto tiempo lleva ahí dentro. Lo que sí conoce es un resquicio en la pared que da al patio del penal y se ha entretenido durante horas viendo a las presas hacer ejercicio o tomar el sol. Las guardianas no han descubierto aún el secreto del muro pero no les preocuparía. En cambio, las presas saben de las visitas de la niña; algunas incluso se han acercado a hablar con ella, a pedir noticias de afuera, de sus familias.

Las reclusas la saludan de lejos y, por lo tanto, ninguna se percata de un nuevo brillo en los ojos de la niña sin nombre. No se dan cuenta que las interroga, que con la mirada devora cada uno de sus movimientos, tratando de descifrar el misterio. ¿Cuál de ellas es mamá?

Ilustración: Pablo Jurado Ruiz