Extractos del capítulo quinto del libro «Del bien que se espera y del bien que se debe» de Humberto Giannini. Ediciones Dolmen, 1997.

El dogma de la creación- que conmueve a todo el pensamiento occidental – es un evento de la palabra. Un evento de la palabra en dos sentidos: a) por ser algo que pasó, y sólo tiene permanencia en la palabra que lo vuelve a decir, que lo rememora; b) por ser la creación misma, el acto creador, un evento de palabra. La conmoción producida por la nueva visión de la cosas es definitivamente inconmensurable en relación a la ontología naturalista de la filosofía clásica. Es verdad que el pensamiento griega había dado un lugar importante a la palabra; en la constitución del conocimiento (Platón, Cratilo, Aristóteles) o en la tradición pitagórica, la palabra, como estructura lógica y fónica, es vehículo de revelaciones, de misterios, de fórmulas celosamente guardadas; que ella misma posee ciertos rasgos de causalidad mágica. Por último, el logos heracliteano representa el principio constitutivo del devenir universal.

Todo aquello es exacto. Pero, a los ojos de cualquier tradición filosófica, lo inaudito del cristianismo es que esa palabra está en el origen de la constitución entitativa de las cosas: como Verbo creador que las dice, sin ser mágicamente nada de las cosas que dice: «Dios dijo las cosas, y las cosas fueron» (Santo Tomas dirá en De Veritate, «si el Verbo es el medio entre el Padre que dice y la criatura que es dicha, será preciso que el Verbo se distinga por esencia del Padre, dado que por esencia se distingue de la creatura»).

El problema que se plantea es cómo Dios debió de decir al hombre para que fuera lo que es en su naturaleza espiritual, y de qué manera lo dijo de tal suerte que el hombre, como ningún otro ser viviente, permanecerá como un ser autónomo con respecto a la palabra que lo dijo. Cómo pudo ‘darle’ aquella autonomía sin que por el mismo hecho de ‘dárselo’ tal don resultare una posición, una imposición. Para saber en qué consiste la especificidad humana- su autonomía, su conciencia- más que definir su ser según los caracteres ontológicos universales, categorías o modelos ya hechos, será preciso narrar la historia de este encuentro.

Aceptemos esta hipótesis: que esa naturaleza humana que somos no puede ser separada de una historia, de lo que hemos hecho con nosotros. Sin embargo, todo el misterio se centra en este punto: que no es concebible que algún Ser- Dios mismo- pueda ‘dar’ a otro su autonomía – la libertad no se da -. Cabe pensar, a partir de lo anterior, que el ser humano no ha recibido hecha su especificidad más propia e íntima, su libre posibilidad de ser… Pero, entonces, ¿cómo pudo darse a sí mismo lo que no tenía? ¿No es esto también inconcebible? Pero, además, ¿cómo pudo darse esa libertad no a espaldas o al margen del Creador (como una creación paralela), sino como respuesta su palabra? Este es el enigma que nos propone el mito del Pecado Original.

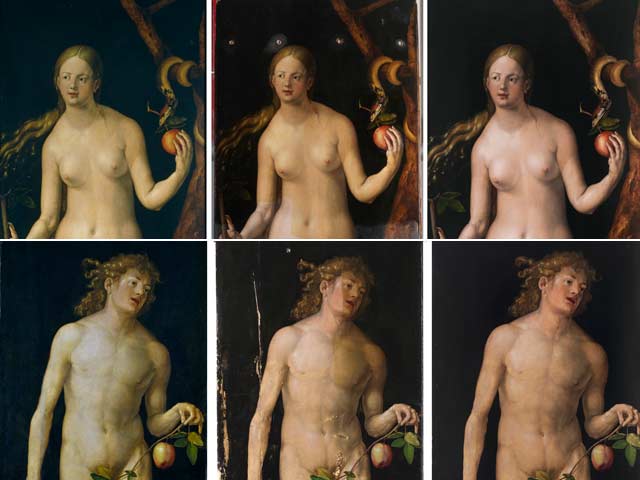

La conversión adánica de inocente a culpable se inicia justo con la Palabra de Dios ‘oída’ en el Edén (se obedece a causa del oír. De un oír en el que, a decir de Heráclito, no me escuchas a mí, sino al Logos que habla en mí); y se cumple con el acto de la desobediencia, cuando la pareja Adán-Eva se funda a sí misma como ser-en-el-mundo. Esta es la historia del fundamento de la historia, historia en el límite del tiempo, en el límite de lo decible. Mito. Subrayemos esto: la pareja Adán y Eva no constituyen una especie; no es «según su especie» como todos los otros animales (Gn I, 24). Ni Adán ni Eva son creados a la manera de ejemplares de un modelo mental que guía la producción ‘masiva’ de cualquier obra en serie. Son creados antes del ser específico.

No llegar a ser una especie, no haber sido dotada de un principio interno, cierto e infalible, de una naturaleza, hasta el final de los tiempos, acaso es este el rasgo diferencial que distingue a la humanidad de todos los demás entes de la creación. Pero hay un rasgo compensatorio, se dice, con respecto del primero, y que completaría esta diferencia. Tal es la racionalidad; la reflexión como rasgo ennoblecedor de la vida. ¿No ha sido esta la definición con la que nos presentamos siempre: como seres racionales? Es esta cualidad racional que nos cualifica esencialmente la que, según el mito cristiano, va a gestarse en el límite inaugural de la historia. El mito narra lo que ocurre- el trance- entre un estado edénico (que habrá que imaginar, y un estado histórico, después del evento de la Palabra Un estado de integridad (que habrá que imaginar), e inmediatamente ‘después’ de la Palabra, un estado de quiebre. La escisión de un yo que ya es distancia respecto de sí mismo, dispersión, y un mundo que empieza a volvérsele ajeno.

El mito- todo mito, pero en particular el mito cristiano- narra el punto por el que la ‘extensión’ del tiempo entra en el mundo; y entra también el mal por el que el mundo no es ya presencia plena, paraíso terrestre, sino el exilio de Adán. Y llegamos a una pregunta insondable que vuelve una y otra vez: ¿Cómo llegar a comprender el estado de inocencia del que habla la teología (naturaleza integra v/s naturaleza lapsa) ¿Qué sentido tiene para nosotros una palabra a la que no podríamos asociar experiencia alguna.

Formalmente, inocencia significa no-conocimiento del mal. Por tanto, no-conocimiento del bien. Adán-Eva estaba más allá (más acá) del bien y del mal. Pero, uno puede preguntarse, entonces: ¿Qué verdadero compromiso electivo, qué riesgo, podía asumir en la vida? ¿Qué decisión verdaderamente libre podía tomar la pareja?

Podemos imaginar que iba y venía del Edén sin que nada impidiese o estorbase sus movimientos; sin prohibiciones externas ni conflictos internos; sin conocer ‘todavía’ la trágica disyuntiva de lo posible (lo posible: el descubrimiento de lo que puedo, del poder propio). Ese primer hombre era un ser espontáneo, mas no libre. Porque la libertad nace con la ciencia de los límites y la con-ciencia, clara u obscura, de poder transgredirlos. (Sin esta posibilidad asechante de la transgresión, la libertad se reduce a un concepto meramente intelectual, inocente). ¿Cómo llamar a aquel estado primario de espontánea efusión con el mundo? Kierkegaard lo denominaba ‘estado de sueño’: lo más cercano, tal a una experiencia de plácida ebriedad psíquica, de vuelo, de mítica pacificación de todo; de cálida yo-tuidad (disolución de la distancia ontológica entre el yo y el tú).

Lo sustancial en la ensoñación, tal como nosotros podríamos llegar a intuirla, es que los límites entre el yo y el tú, entre el yo y el mundo externo, tienden a borrarse; y a atenuarse el esfuerzo que normalmente se debe hacer para alcanzar las cosas que queremos. En el estado de ensueño las cosas parecen estar a la mano, ‘bien dispuestas’; y se resisten tan poco, se entregan tan fácilmente, que no parecen construir un ser distinto y distante de nuestro propio ser. Estado de yo-tuidad. Imaginando cual pudo ser el estado anímico de la primera pareja universal antes de la caída, los teólogos lo describen con la palabra ‘se-curitas’, no cuidado (securitas proviene de ‘cura’. Entonces no cuidado de sí. La insecuritas que surgen el alma humana apenas cometido el pecado, es lo mismo que la cura, término reincorporado al lenguaje filosófico por obra de Heidegger) Puede decirse también: total desconocimiento -nescencia- de lo negativo, de los límites (in-finitud); total desconocimiento del fin (in-mortalidad).. Con todo, este individuo-pareja predilecto de Dios, no es ‘todavía’ un espíritu; todavía no ha llegado a poseer el privilegio (¿Cómo saber si en verdad es un privilegio?) de la con-ciencia, de la reflexión.

Se puede decir que la historia humana empieza con la prohibición: «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, pues el día en que comieres de él, ciertamente morirás» Gn (2, 16).. Es claro que Dios no se limita a declarar qué es lo que va a pasar al hombre. En tal caso el ser humano habría sido y sería un ser meramente informado de su propia desgracia, mero espectador, un objeto. La palabra divina parece cobrar sentido, en cambio, por la conmoción que la posibilidad desata en quién la comprende. Por lo que ocurrirá a partir de esta recepción.

Pasa, pues, el Señor del huerto, Jahavé, y dice unas palabras que eventualmente pudieron ser: ‘De esa copa no beberás’, ‘No levantarás aquella piedra’, o como Hades dijera a Orfeo: ‘¡No mires hacia atrás!’; como también podríamos decir nosotros a un pequeño: ‘No entres en ese cuarto’. Pero el Señor dijo concretamente: ‘Del fruto de este árbol no comerás’. Adán entiende las palabras, ¿por qué no habría de entenderlas. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero entender no significa todavía afirmar o negar (entender no significa afirmar/negar. Santo Tomás afirma que con la afirmación/negación «el alma empieza a hacer algo propio, que no está fuera, en las cosas» De Veritate, Q.I, art. 3). Menos correcto es ligar el entender con el querer. Repetimos, ¿Por qué no habría de entender que Dios se refería a los frutos de ese árbol, y a un acto tan simple y vital como el de comer? Seguramente entendió también, como entiende cualquier niño, el primer gesto de negación por el que alguien mayor pone distancia a sus deseos y quiebra sus ensueños infantiles.

Lo que Adán-Eva no podría comprender es aquel nombre enigmático del» árbol del conocimiento del bien y del mal». Menos, el castigo que esperaba a la transgresión. ¿Qué podía saber de la muerte?

Paréntesis: Apenas escucha y atiende lo dicho, la pareja original mira hacia el árbol. ¿La advertencia de Dios actúa como el oráculo del mal anunciado?, ¿Cómo un oráculo inductor que anuncia al héroe lo que le va a pasar, y posibilita las condiciones de posibilidad para que eso pase?. Enigma.

Entonces por primer vez la pareja ve el árbol y lo experimenta como una existencia extraña, densa, inconmensurable; como algo enemigo a través de lo cual el mundo se le escapa. En medio de la antigua transparencia del mundo, surge un enigma, algo que se oculta y que rompe el estado de pacífica unidad en que había vivido el ser humano durante su estado de inocencia. Enigma porque ahora conoce algo del mundo que se le muestra, justo como límite de su mundo. Como límite impuesto ‘desde afuera’. , súbitamente, percibe su intimidad, jamás antes percibida, como un saber explosivo y angustioso: el saber de que puede franquear, e-liminar ese límite. Primer sabor (saber) del poder. Encontramos cierta secuencia: a) conocimiento del límite. b) conocimiento del límite del conocimiento debido = conciencia.

La conciencia es justamente el conocimiento interiorizado de los límites. Conciencia de una auto limitación práctica: no debo aunque podría.

Conocemos la dialéctica del ocultamiento: lo que se nos oculta – lo que alguien oculta a nosotros – seduce, atrae a sí. ¿Por qué atrae? Porque, una vez descubierto, nos devolvería, ahora a través de la conciencia naciente, a la ensoñación de la unidad (al anhelo, a la utopía de la unidad). Pues, si la conciencia, que nace como conflicto, , que nace desgarrada, pudiera, iluminar con su propia luz aquella zona del mundo que ahora se le oculta, entonces, mundo de la conciencia y conciencia del mundo volverían a recubrirse. Como en el estado de inocencia original.

Cristianamente hablando, el ser es deuda de ser. Su fundamento está en otro. Comprenderse a sí- ser sí mismo – es reconocer esta deuda. Tal es el sentido sapiencial de la obediencia. No hay que desear lo desconocido.; no hay que ir en seguimiento de lo que se oculta. (nulla cupido ignoti: El conocimiento en sí no es un bien, si no es intencionalmente conocimiento del bien). Este es el aviso cristiano contra la seducción de lo oculto. Comprensión y obediencia. es, pues, lo que está en el juego del pecado original, origen de todos los males. Puede pensarse la obediencia incluso como esencia de la libertad., cuando deja que el ser sea lo que es, sin imponerle nuestras condiciones. El concepto de verdad en Heidegger es cercano a este concepto de obediencia. También el de Santo Tomás: dejarse medir por el ser de las cosas.

Y he aquí que la pareja original realiza su primera elección: elegirse a sí misma como fundamento de sí. Es teológicamente un acto de aversión. (ontológicamente es el advenimiento de un ser falsificado, inauténtico, que rechaza a su creador). Inmediatamente después de esta elección (¿elección?) que la pareja humana viene a descubrir cual fue el significado que Dios había dado al árbol; y entonces, Adán y Eva (no ya Adán-Eva) se sienten a la intemperie, desnudos. En ese estado de Cura, de cuidado y protección continuamente frágil.

La filosofía contemporánea ha pensado que la verdad es un ejercicio de des-ocultamiento. Parece legítimo y no menos desacertado suponer que el primer des-ocultamiento corresponda al intento angustioso de restaurar la unidad perdida, de re-encontrarse en lo suyo. Esa parece haber sido la angustia de Adán y Eva desde el momento en que apareció en el horizonte el reino de la posibilidad, de lo posible, de lo pensable.

El mérito más notorio de la filosofía contemporánea consiste, a mi entender, en el haber subrayado que la conciencia no es una ‘cosa’, esto es: que no es algo dado como estructura ni como ‘naturaleza’ ni como ‘sustancia’: que es relación. Soren Kierkegaard ilumina esta diferencia al afirmar que la conciencia es una relación que se relaciona a sí misma (reflexión). Sin embargo, el mérito más antiguo y original, el de la sabiduría judeo-cristiana, es el haber narrado la aparición de la conciencia en un Universo (a diferencia de ciertos mitos de origen orientales) ya constituido e idéntico a sí mismo.

La diferencia entre Adán-Eva y nosotros es que aquella primera ‘chispa’ que emerge del alma humana – la conciencia – estuvo inducida – en el sentido socrático de la mayéutica – directamente por la palabra de Dios. En virtud de tal inducción, el alma despierta por primera vez -nace- de su estado de ensueño. El mito del pecado original nos entrega a la primera pareja protoheróica y solitaria, por el que comienza el largo camino de la re-flexión histórica. Reflexión que implica un alejamiento del fundamento -sobrealejamiento de Dios – comenzado por Adán y Eva, hasta el tiempo de la ‘recolección’ (parafraseando al mismo Cristo), cuando el Verbo (logos) reúna lo históricamente disperso, como el pastor, su rebaño.