Seré el único

“You must learn to conceal your special gift

and harness it until the time of the gathering.”

Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez

Aunque era un agente bien entrenado, perdió estabilidad en la carrera cuando un balazo le cortó el flanco derecho del cuello; atinó a cubrirse la herida y contraer los hombros antes de que su cuerpo atraviese ya sin cálculo la ventana de cristal, trazando en la caída una estela que tajó la noche como un relámpago de vidrios, hasta que su cara dio de lleno contra el pavimento. Estaba afuera. Había oído la fractura de su esternón. En la víspera, representándose este escape -subsiguiente al experimento- lo imaginó más digno pero menos elegante.

Despegó su cara de la calle, vio sangre y carne adherida al cemento; prefigurando el asco se llevo la mano a la cara y al cuello. Nada. Sangre en la ropa blanca de conejito de indias a la altura del pecho, ninguna herida. “¿Finalmente estos yanquis inventaron algo que funciona?” Más detonaciones; aún arrodillado e impresionado alzó la vista: tres guardias le disparaban desde la ventana rota. Miró a la esquina, el auto ocre aguardaba con los contactos de fuga a bordo, desde un asiento trasero el parpadeo de una linterna lo confirmaba. Se incorporó con dos movimientos bruscos y reanudó la carrera; las balas le mordían piernas y lomo como hachazos de fuego. Su espalda sonaba como un tambor mojado ante los impactos. Pero nada. Subió al auto. “¡Marcos, imposible! ¡todos esos disparos!”. “¡Cállate Jaime! ¡Pedro, a toda marcha, el misil estará por caer!”.

Mediaban el Puente Heather cuando la explosión convirtió Laboratorio Bournes en una fogata gigante y él abrió la puerta y se lanzó al río. El segundo escape había comenzado. Ahora huía de los suyos, como lo planeó desde un principio. “Seré el único”. A los cuatro minutos nadando en lo profundo del agua helada advirtió un segundo beneficio: no necesitaba respirar. A la media hora, un tercero: sus neuronas eran máquinas implacables que podían escarbar el tiempo; vio los dos elementos faltantes en la ecuación que lo desvelaba desde la infancia: su padre, su madre, el engaño, el puñal, el grito, el incendio; vio el futuro: a cien años, ambas potencias se habían diezmado y él amaba con ímpetu a la última mujer sobreviviente.

El Enfermero Enamorado y la Gata de Azúcar

“La desdicha puede comenzar de mil modos.”

Yang Fang

“Aguzo el oído para escuchar tu eco,

(…) de mis ojos brotan lágrimas.”

Fu Hsüan

“Su boca se mueve, exhala

un perfume que persiste.”

Hsiao Yen

Pepa -dueña imperial de mi corazón- se aproxima silenciosa y agazapada, con el sigilo cauteloso de una pantera nebulosa, al hermoso y rechoncho colibrí de cabeza carmesí (su próxima víctima) que de modo intermitente revolotea junto al puesto de libros y revistas. Ella luce inofensiva desde la ventana de este tren imaginario, aunque peligrosa, al deslizarse en maneras misteriosas, como una gata de caza.

Ahora reposa en silencio, la cacería terminó; su alimento alado ya fue ingerido. En su posición cuasi-fetal parece aburrida, reflexiva, atenta (este es un comportamiento bastante original para la época) e inmejorablemente mía, aunque distante a mis manos y besos.

Entre el confuso gris del atardecer y el ruido destemplado y áspero de este tren detenido en el tiempo, mi gata logra ver -a través de la ventana sucia del “VAGÓN 4”- mis ojos de enfermero enamorado que están atestiguándola; entonces comienza a arrastrarse hacia una plataforma de piedra situada en el centro de la escena, sobre la que cincelamos nuestra unión y fidelidad, y posa sobre ella sus cuatro patitas blancas, al mismo tiempo en que acomoda su carita de peluche, delicadamente, como si nada hubiese ocurrido un par de minutos antes.

Ya se ha alimentado y se ha puesto en la posición en que mejor se ve, todo parece marchar de acuerdo a lo indicado. Pero, súbitamente, su fiebre la explota como a una bomba de miel, y todo su relleno se esparce sobre el andén como una almohada de plumas: ¡casi muero al ver a mi mejor poesía repartida por toda la estación!

Desesperado, rompo la caja de vidrio y acciono el “FRENO DE EMERGENCIA”.

Al bajar del tren, me enardece escuchar a la Banda de Músicos Soñados interpretar su sinfonía ilusoria, y ver al Ballet de la Decadencia Transitoria danzar en su egoísta y efímera congoja, como si nada estuviese sucediendo a su alrededor. Desolado, caigo de rodillas junto a Pepa que ahora es un cúmulo de azúcar; encontrar su boca en el acervo sería imposible, así es que tomo una pequeña cantidad entre mis manos y conteniendo toda mi ansiedad y consternación – con los ojos cerrados y apretando mis lágrimas que brotan como arroyos – beso el montoncito de azúcar dulcemente, imaginando en el tacto de mi boca de enfermero enamorado el contorno de la boquita de azúcar de mi gata destrozada.

Transcurren unos segundos de siglos en los que no respiro, y desfallezco mil veces sin cerrar los ojos. En este momento… ¿Qué? ¡Prodigio de amor!: para mi dicha incalculable -y gozo inenarrable- toda la desgracia de mi gata retrocede en cámara rápida…

Ahora estamos abrazados en el suelo. La gente no se ha percatado de nada, como siempre…; hasta alguno pensará que estoy loco por amar así.

Pero lo único que me interesa en este instante fuera del tiempo -lo único que me invade dulcemente- es la certeza de que Pepa está ronroneando en mi pecho y acariciando mi corazón, la confirmación de que entre mis brazos se ve mejor que en cualquier lugar… y la seguridad de que yo la quiero más que nunca.

Fugitivos

La mujer se envuelve con sus brazos y cuenta en voz baja: «Uno, dos, tres, cuatro; la lluvia es la agasajadora del fugitivo, pero el barro es su perdición».

El hombre llega mojado a casa, trae un recipiente de vidrio rojizo en la mano izquierda, en el interior del mismo: un collar de madera.

El frasco es destapado y obsequiado es su contenido.

Pero lo más evidente en la actitud de un esclavo que ha cometido una grave falta, es el temor a flor de piel, la incalculable atención y la entrega físico espiritual absoluta, evidenciada en su mirada vibrante, desesperada, (¿fugitiva?); porte que exacerba el ya intrínseco enojo del amo, no que lo envalentona, como sucedería con un perro, sino que le otorga el justificativo que precisa para desatar toda su fiereza y crueldad contenida.

El collar está colgando del cuerpo desnudo de la muchacha, entre sus senos: seduciendo; entre sus pezones: endureciendo. Ella acomoda sus armas sobre la cama -que es ahora la guillotina- y él la ama aferrado al amuleto, a su manera de pedir perdón.

Pero es tarde, pues el metal es preciso y su espalda es perforada.

La mujer se levanta entre la sangre y camina, a paso lento, en dirección a un enorme espejo situado en la misma habitación (camina erguida pero visiblemente triste), se detiene frente al vidrio e intenta mantener el cuchillo dentro de la danza que inconscientemente ejecuta con sus dedos, danza que ejecuta para expulsar el miedo de su cuerpo, de su mente, para demostrar no temerle, pues: ¿quién bailaría aterrorizado? No obstante pronto descubre que no puede engañarse a sí misma, y una lágrima surca su rígido pómulo derecho: ¿el arrepentimiento?, ¿la culpa?, ¿la angustia?, ¿el terror?; entonces, el puñal, que no se adapta a los quebradizos movimientos de los alocados bailarines, cae al piso, ensangrentado y rendido; dos sutiles sonidos son provocados por el impacto, ella baja su mirada para ver de qué se trata, y nota sobre el alfombrado, impresas en la sangre, huellas de pies desnudos que marcan el trayecto realizado entre la cama y el espejo; sorprendida alza su mirada y, escrutándola contra el espejo, descubre que se encuentra hermosa en el exacto momento en que el amanecer ilumina el cuarto.

© Juan Ramón Ortiz Galeano

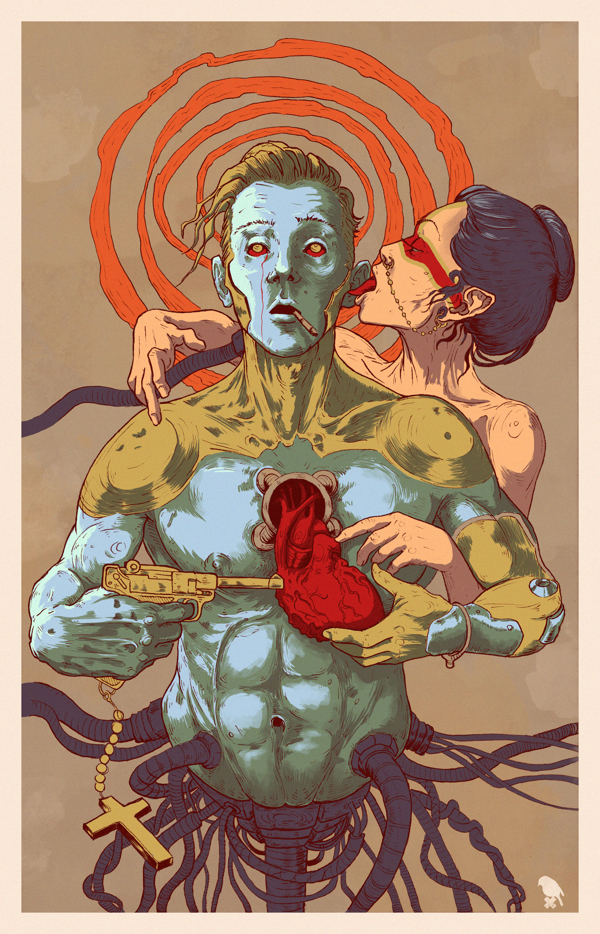

Ilustraciónes: Grzesiek Wróblewski. GustavoRubén Brigante.