Unos los ve. Es un fenómeno óptico inusual, pero si uno mira de la forma adecuada, los ve. Solamente hay que mirar durante algún tiempo una superficie lisa, ubicada lo suficientemente lejos, pero no demasiado sino sólo lo suficiente, y durante algunos segundos nomás. Entonces, uno los ve. Los ve ahí, desplazándose sobre la superficie en cuestión, moviéndose, casi contorsionándose, como piojos o como esa clase de parásitos blancos que se instalan en las plantas de hojas grandes cuando están enfermas, pero quizá todavía más diminutos que los piojos o los parásitos de las plantas. Eso sí, la superficie tiene que ser grande. Puede ser la gran pared lateral de un edificio o la lámina azulada del cielo. Claro que, por supuesto, el cielo no es exactamente una superficie. Pero al principio, cuando era chico, creí que solamente se los podía ver en el cielo. Ahí los vi la primera vez, un día de verano, en la playa, de vacaciones con mis padres. Eran miles y, automáticamente, deduje que ellos formaban parte del cielo. Aunque con palabras más elementales, también deduje que su visión era producto de la observación atenta de esa especie de zona gaseosa que circunda a nuestro planeta y que se vuelve azul con los rayos del sol. Y deduje, también, que ellos eran lo que hacía al cielo [¿Qué me p-?] ser cielo, algo así como la esencia de esa nada, de esa ilusión óptica que llamamos cielo. Anduve algún tiempo fascinado con mi descubrimiento y llegué a sentirme muy solo al comprobar que los demás desconocían de la manera más absoluta todo lo relacionado con la cuestión. Pensar en la ignorancia de los demás fue, durante un tiempo, una de las impresiones más fuertes que me atormentaron. En retrospectiva, aquel quizá fue el primer sufrimiento que ellos me provocaron. De todos modos, enseguida llegó el desengaño. Volví a verlos, pero esta vez en otro lado, no en el cielo, y no me quedó más remedio que convencerme de que ellos no eran lo que había pensado sino algo bastante distinto. Fue en un negocio, al costado de la ruta, de esos que se ven desde el auto cuando uno viaja pero en los que, en general, uno piensa que nadie se detiene. Vendía piletas y, por motivos que ya no recuerdo, esa vez mis padres pararon. El lugar era un terreno de césped tupido y grueso, con una casilla a la entrada que hacía de oficina. El césped estaba repleto de piletas de todo tipo sin colocar. Algunas estaban paradas de costado para que se vieran desde los autos, otras descansaban su silueta de poroto gigante sobre el pasto, apuntando su zona hueca y vacía hacia el cielo. Había una enorme, recostada sobre una hilera de troncos clavados al pasto, pintada de un azul brillante hermoso, ni muy claro ni demasiado saturado. Por casualidad, mis ojos se detuvieron sobre su fondo y volví a verlos: blancos, chiquititos, ovalados, reptando sin dirección fija sobre la superficie lisa y amable de la pileta. Miré el pasto y ya no los vi. Volví a ver la pileta y ahí seguían, tan inquietos como antes. Miré hacia el cielo: también estaban allí. Un rato después, mientras mis padres especulaban acerca de precios y probabilidades en los asientos de adelante y ya volvían a desplazarse por las ventanillas de atrás del auto otros negocios y otros autos, razoné que, si podía verlos en el cielo y en una pileta azul pero no en el pasto, ellos no debían formar parte exclusiva del cielo sino del azul, del color azul. Debían ser algo así como la parte viva del color azul.

Pero resultó que tampoco. Otra vez, cuando ya era algo más grande, estaba en un club jugando al frontón con un primo mío. La pelotita verde rebotaba una y otra vez contra la pared blanca y la devolvíamos cada vez con más fuerza. En uno de esos intercambios, mi primo golpeó la bola de forma tal que la misma salió eyectada por encima del frontón hacia el otro lado. Como él era el que la había tirado, tuvo que ir a buscarla. Mientras lo esperaba, mi vista se fijó en la pared. Si tuviera que redactar el manual de instrucciones para verlos escribiría que es necesario mirar con atención, muy minuciosamente; pero también escribiría que hay que relajar un poco la vista, concentrarse y relajarse a la vez, como con esas láminas llenas de colores, de diagonales y de ondas en las que, si uno mira de la forma adecuada, puede descubrir figuras en 3D invisibles al primer golpe de ojo y, una vez identificadas, recorrerlas sin miedo a perderlas. Creo que esas serían las instrucciones más acertadas: para verlos, relájese y preste atención a la superficie lisa, después, si quiere, puede incluso elegir uno y seguir toda su trayectoria por la superficie, saltar de uno a otro, etcétera. De esa forma exacta miré el frontón aquella vez, mientras mi primo luchaba lejos por rescatar la pelotita de alguna canaleta, y así fue que los vi. Eran miles, como siempre. Por supuesto, no se me escapó el hecho de que el frontón no era ni celeste ni azul. En rigor de verdad, tampoco era blanco (si bien alguna vez parecía haberlo sido) sino gris, gris de mugre, aunque por convención cualquier persona lo habría llamado “blanco” al referirse a él y cualquier otro que lo hubiera oído lo habría entendido sin dificultad. La sutil diferencia, sin embargo, era importante para mí, porque, más allá del color nuevo sobre el que venía a encontrarlos esa vez, que ya de por sí acababa con la teoría del azul, el hecho de que el tono de esta nueva superficie fuese impuro, y digo más, indefinido, también terminaba por completo con la posible teoría de los colores. Evidentemente ellos no formaban parte del color azul, pero tampoco de ningún otro. La única certeza que aquella experiencia me dejó en pie fue la de que se aparecían en superficies lisas, aunque con la salvedad, con la anomalía, digamos, de que el cielo no es propiamente una superficie lisa.

Con el transcurso de los años seguí viéndolos. Las apariciones sucedían bastante a menudo, aunque no tanto como para que la fuerza de la costumbre se impusiera sobre la sorpresa. Cada vez que los detectaba quedaba tan impresionado como al principio. La acumulación de experiencias no me [-e pasa?] permitió construir ningún conocimiento acerca de ellos, por precario que fuera, más allá de lo relativo a las superficies lisas. Uno debería lograr saber algo de un fenómeno que se repite, al menos por cansancio. Pero en este caso no pasó. Al crecer, mi oficio me llevó a frecuentar el ambiente del cine. Allí tomé contacto con los cromas, esas pantallas verdes que se utilizan como fondo en escenas a las que después se les injertan efectos gráficos: también alcancé a verlos ahí, agitados pero de cierto modo en paz, indiferentes a mi ojo vigilante. Lo cual me incomodaba un poco porque su actitud no era la esperada; es decir, no era propiamente animal, no huían despavoridos ante la presencia supuestamente amenazante del ser humano. Más bien, como mascotas domésticas, ellos seguían con su vida normal. Y es uno el que alimenta a las mascotas, mientras ellas se mueven sin temores, sin preocuparse jamás por lo que uno, si quisiera, podría hacerles. Además, existe un impulso primitivo en uno que le lleva a temer a aquello a lo que uno no le puede infundir temor. Es como una regla de la naturaleza: no existen los amigos, hay solamente amos o esclavos, y esa relación está determinada por los niveles de temor existentes entre unos y otros.

Su indiferencia también fue formando en mí otro pensamiento. Uno los ve, pero después de tanta apatía, empieza a preguntarse si no se tratará de una alucinación, si sus sentidos o su mente no estarán fallando por una patología adquirida o congénita o lo que sea. Si es en serio, el momento ése en que uno se pregunta si no estará loco no es nada agradable. Más bien lo contrario. Uno tiene que someterse a un auto-examen riguroso y a la vez lidiar con la propia ansiedad, determinar por sus propios medios si existe la ínfima posibilidad de que uno no esté en sus cabales, colocando en el debe y en el haber todo lo que perciba o considere importante tanto para la afirmativa como para la negativa y utilizando sus cuestionadas facultades mentales para el análisis. Enseguida lo físico, lo fisiológico, lo mental y hasta lo parental empiezan a mezclarse y a confundirse. ¿Qué me pasa?, es la pregunta que uno se encuentra tarareando todo el tiempo. Sumas y restas. No uso anteojos y nadie en mi familia los usó nunca. [Mi abuela tuvo Alzheimer.] Aunque nunca me drogué demasiado, a veces, por la calle, escucho pasos y al volverme no hay nadie. Tengo vértigo en los lugares altos. [¿Qué me pasa?] No oigo voces ni veo reptiles ni arañas, así que me parece difícil que se trate de una alucinación, ya sea visual o mental. Por otra parte, ¿una alucinación que dure toda la vida, desde chiquito? No. Imposible. De ser una alucinación, no debería poder fijar la vista con tanta precisión en uno cualquiera de ellos, al azar, ni seguirlo en todo su trayecto a través de la superficie. Porque el seguimiento implicaría concentración en los detalles, desplazamiento ocular… Demasiada atención. Y la atención desvanece cualquier alucinación enseguida. Además, cuando uno los está mirando, blanquitos, hiperkinéticos, y cierra los ojos, ya sea de golpe o lentamente, uno los sigue viendo, aunque más anchos y casi sin detalles. La impresión de su blancura queda en la retina, y al cortarse la luz que llegaba hasta los globos oculares uno los sigue viendo; como cuando uno mira fijo al sol y después cierra los ojos, que lo sigue viendo. Es una cuestión física, meramente física. Y una alucinación no podría participar de un fenómeno tan claramente material como ese. Después, al final, hay que aceptar que uno no puede analizarse a uno mismo. Ayuda profesional, para eso está. Aunque la vida lo obligue a uno a posponer indefinidamente esa etapa.

Pero no quise reducir todo a lo que pasaba dentro de mi cabeza. También manejé otras hipótesis con respecto a ellos. Todas, tarde o temprano, resultaron más o menos falsadas. Durante un tiempo pensé que tal vez ellos formaban parte del aire, una parte del aire que a veces se les hacía visible a determinadas personas: la parte viva del aire o algo por el estilo. Entiendo que a un hombre de mentalidad moderna, racionalista, materialista, esto de hablar de una parte viva del aire pueda parecerle extravagante. Pero esa es una limitación de los modernos. Los antiguos de todas partes del planeta siempre consideraron a la naturaleza como algo vivo, incluidos los minerales. La materia inanimada no es ni siquiera una posibilidad en muchas civilizaciones, incluso actuales. Un chamán boliviano, o tal vez un campesino ruso, entenderían bien de qué hablo. No importa. La cuestión es que, aunque lo del aire era cómodo, ya que me solucionaba la anomalía del cielo, tuve que descartarlo en seguida porque no podía contemplarlos estando de frente a cualquier objeto y, dado que entre mis ojos y cualquier objeto, como es obvio, había aire, no había mucho más que hacer.

Creo que por esa época, la de la hipótesis del aire, por ponerle algún nombre, empezó el miedo. Claro, uno lo cuenta así y suena estúpido; tenerle miedo a esos cositos minúsculos. Pero uno los ve, vivos, movedizos, y al comentarlo con los demás se da cuenta, como siempre, de que nadie los ve. Y después se vuelven amenazantes, terroríficos. Ya estaba casado con Gloria cuando empezó el miedo. Primero empecé a temer solamente cuando los veía. [algo vivo.] Iba en el auto o caminando, un día cualquiera, y los veía. Y entonces trataba de no mirar; paraba el auto o me sentaba en cualquier lado con los ojos cerrados esperando que se fueran, que desaparecieran. Solamente cuando estaba seguro de que ya no iban a estar volvía a abrir los ojos. Pero después me empezó a dar miedo cuando no los veía. Si formaban parte del aire, podía estar desplazándolos con cada movimiento, respirándolos en todo momento. Para ese entonces el miedo se volvió pánico. Sólo pensar en ellos alcanzaba para arruinar horas y hasta el resto del día. Pasaba de golpe, en cualquier lado. Capaz me estaba bañando, a lo mejor contento, cantando en la ducha, y de repente me entraba el miedo ése y ya no me lo podía sacar. Evidentemente, hasta aquel momento ellos no me habían hecho nada, hasta podría decir que eran inofensivos, pero me daban miedo igual. [Eso sí, en la adolescencia tuve insomnio.] Sólo recordarlos me aterraba y por eso trataba de no pensar en ellos. Aunque estaban siempre ahí. Busqué la forma de sacarle el tema a Gloria. En nuestros viajes de fin de semana hablamos mucho, mientras yo manejo por la ruta y ella ceba mate o viceversa. Intenté mencionarlos así como al pasar. Señalé el cielo y dije ¿qué será eso? o algo así. Con el mate en una mano, ella se inclinó un poco hacia la luneta del auto, mirando el cielo celeste que yo le señalaba a través del parabrisas. ¿Qué cosa?, dijo buscando. Eso, dije yo, esos cositos. Su mueca de no-entendimiento hizo que yo cambiara de tema así como al descuido. Era mentira que hubiera algo en cielo, en ese momento yo no los veía tampoco. Había fingido, hacerme el desinteresado en plena visión me hubiera resultado imposible. Yo ya tenía experiencia en respuestas negativas y la idea tampoco era asustar a Gloria, así que dejé el asunto ahí. Reconozco que mi prueba era ineficaz desde el principio, porque si no había nada, ¿qué respuesta esperaba obtener de Gloria? Pero al menos yo ya introducía el tema; era como ir avisando.

Y entonces se puso peor. Se puso peor. Porque llegó otro miedo, que es el miedo al miedo. Alguien alguna vez me explicó que hay dos miedos: el miedo a algo, y el miedo al miedo, ese que siempre llevás y que nunca vas a poder sacarte desde el momento en que empezó. No hay nada peor que ese miedo, te agarra de noche, desprevenido, cuando te levantás para ir al baño o a tapar a tu nene, o simplemente te despierta desde adentro, se te mete en el sueño y te hace despertar, te desvela y se te queda todo el día adentro, hasta que a la otra noche te volvés a dormir, si te deja. En esa época empecé a andar agitado, nervioso y muy mal dormido. Supongo que se me notaba en la cara, porque mi mujer, todos, me preguntaban qué me pasaba. Mi hijo no, porque no habla. Igual los hijos nunca preguntan. [¿Qué me pasa?] Yo a todos les decía que nada, qué les iba a decir. No asustar a las personas que viven con uno es una regla de oro, la única que no hay que olvidar. Porque si no uno pierde el control para siempre. Hay que autoimponerse muchas reglas para aguantar. Si ya sabía que Gloria no los podía ver, mejor dejarlo ahí, no entrar en explicaciones, esperar el momento adecuado para plantear las cosas. Estrés, decía y pensaba yo. Siempre es estrés. Y aunque no lo dije, volví a pensar: ayuda profesional. A escondidas averigüé el número de un psicólogo, lo llamé y hasta arreglé un turno. Pero después no fui. Me salió trabajo urgente y no pude negarme. Después pasó el tiempo y, como me empecé a sentir un poco mejor, digamos que del psicólogo me olvidé. El trabajo, en general, resuelve problemas al hacer que uno no piense tanto en uno mismo. Y con el cansancio del trabajo el cuerpo es una máquina invencible, no hay mente ni voluntad que se le pueda resistir si al otro día hay que volver a levantarse para producir. Uno, si le dan la oportunidad, se convierte en un robot de lo más eficiente. Una máquina que no piensa y que, por sobre todas las cosas, no siente miedo. A menos que los vea, claro. Y a veces uno, inevitablemente, los ve, en el cielo o en cualquier lado, y en seguida el pánico vuelve al cuerpo y pierde el día para producir.

[cuando estoy muy cansado siento como que se me sacude el cerebro adentro de un modo bastante]

Para el estrés lo único que hay es el descanso, dijo Gloria. Ir a la playa. Bañarse en el mar. Pasear. Hacer asado. Así que el proyecto pasó a ser no trabajar tanto e irnos de vacaciones los tres, ella, el nene y yo. La sentencia estaba dictada por Gloria y, aunque hubiera preferido matarme trabajando para no verlos más, no me resistí. Buscamos un lugar tranquilo, donde pudiéramos manejarnos con comodidad con el nene. Como yo era el estresado, Gloria no me dejó hacer casi nada. Y fue todo perfecto. Alquilamos la casa y nos fuimos algunas semanas. Ya hacía rato que no los veía y puede decirse que la cosa venía bien. El lugar, la casa, todo parecía un sueño, la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? [-s que uno los ve.] Hacíamos lo que queríamos. Dormíamos cuando estábamos cansados, íbamos a la playa y nos volvíamos cuando nos aburríamos, salíamos a comer o nos quedábamos y yo hacía los asados. Gracias a los asados descubrí algo importante: el fuego los mata. Uno los ve, pero si prende un fuego se mueren, desaparecen. Los vi una vez al atardecer en la pared externa de la casa, mientras acomodaba los carbones para el fuego. Verlos me perturbó, pero me sentí fuerte como para hacerme el distraído. Unos días antes, nadando, me había auto-impuesto una regla para no arruinar las vacaciones: todo lo que pasa lo dejo que pase adentro de mí, sin involucrar al resto. Otra regla de oro. Estaba dispuesto a cumplirla. Así que con mucho esfuerzo, me contuve. Ensayé algunos ejercicios mentales rápidos que no sé bien de dónde saqué, del estilo de pensar en un lugar feliz mientras te golpean o te violan o de concentrarse en la inhalación y la exhalación durante un tiempo, y logré sobreponerme. Me concentré en el fuego: primero unas bolas de papel de diario, después algunas ramitas secas y unas piñas, más arriba el carbón, pedazos grandes y también algunos chicos. Acerqué el fósforo a la pira y, como por arte de magia, ellos empezaron a arder junto con el carbón. Aunque, en realidad, arder no es la palabra correcta: lo cierto es que desaparecían, así nomás: el fuego los hacía desaparecer. Habían pasado años desde la primera vez que los había visto en la playa y ahora, otra vez cerca del mar, venía a descubrir cómo deshacerme de ellos. Mi mente, todo el castillo de angustias y terrores que había levantado durante años, se deshacían en un segundo. [¡El fuego!] Un único descubrimiento en el que se cifraba la solución a todo. Miré el fuego durante un rato [pasando], junto con ellos ardían los carbones, mutaban en brasas. Gloria y mi hijo descansaban adentro mientras yo disfrutaba en privado de esa iluminación silenciosa y, por fin, me preparaba para descansar. Se trataba de un gran descubrimiento. Ya no me hacía falta pensar más ni buscar nada; me sentía aliviado. Lo que me perdió, lo que terminó con mi alivio y mi bienestar, fue lo que siguió a eso. Entré a la casa a buscar algo, no recuerdo qué, y los vi: Gloria y el bebé descansaban sobre la cama y sobre ellos estaban ellos. Se movían sobre mi mujer y mi hijo con descaro, los recorrían con absoluta impunidad, sin que ellos lo sintiesen siquiera. Pero yo los veía. Los veía. Blancos, ovalados, moviéndose sin rumbo aparente, sin una voluntad explícita. Y mi hijo, tan tranquilo, tan inocente. Nunca lo había pensado hasta entonces pero ¿podría él verlos algún día?, ¿heredaría mi don? Sentí con la fuerza de una ley no escrita que eso no tenía que pasar. Sentí que mi capacidad de verlos tenía que terminarse conmigo y que si para eso tenía que matarlos a todos aquel era el momento correcto. Los tenía a mi merced. Había descubierto cómo acabar con ellos. Tenía el poder de evitarle a mi hijo una vida de tormentos. [Buscar fuego.] Quemarlos a todos juntos dentro de la casa, sentarme a ver cómo las llamas los deshacían junto con la casa, uno por uno, las chispas brillosas subiendo hacia el cielo más rápido que las llamas, los vecinos corriendo hacia el lugar, preguntando quién estaba en la casa y ellos adentro muriéndose en silencio, como siempre, yo saboreando el triunfo, en silencio también, sin contestar las preguntas de nadie, pensando, mirando y pensando para siempre: ¿no ven que no hay nadie?, ¿no ven que ya no están?

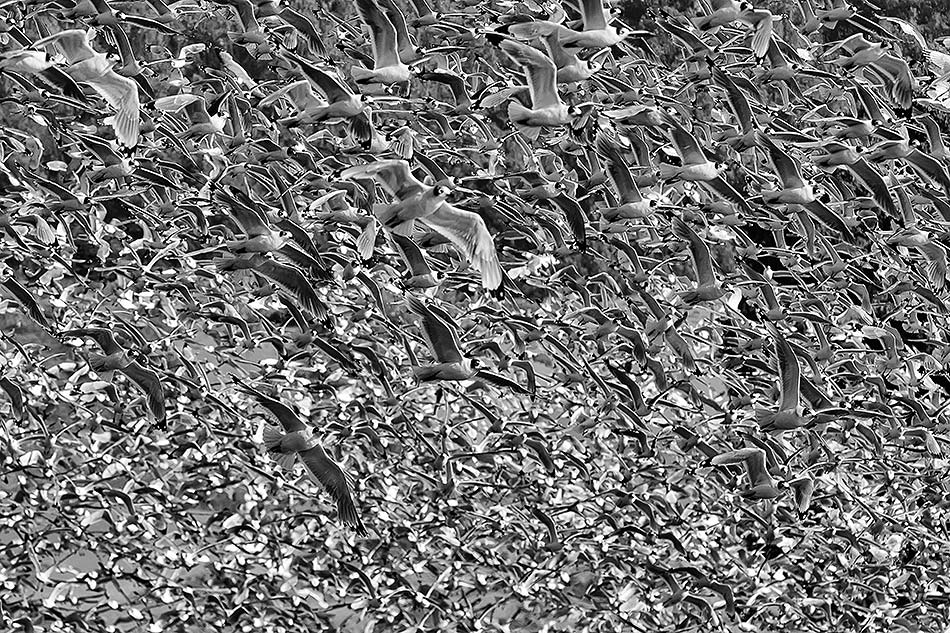

Fotografía: Horror Vacui de Patricio Heim.