Cuando Aleixandre I murió de gota en el hospital de las Hermanas Benedictinas de Recife, Pernambuco, el asunto de la sucesión estaba ya organizado según lo previsto por el Maestro Regente Wagner, de modo que los esfuerzos se focalizaron en el complicado trabajo del rito fúnebre. Cuatro fornidos caballeros acudieron a la habitación 415 y trasladaron el cadáver de casi ciento cincuenta kilos del difunto Maestro; un largo trayecto dividido en dos fases: una, a pie; otra, mediante tracción animal, que providenció un amable reciclador de la avenida Caxangá, simpatizante de la Causa (¡con carnet de socio y todo! El nº cuatro de tela roja, cosido a la camisa, lo delataba).

Este Via Crucis llamó la atención de algún que otro peatón y, sobre todo, de una jauría callejera, cuyos integrantes fueron seducidos instantáneamente, no tanto por la rotundísima presencia de Aleixandre, Aleixandre El Planeta, el astro de barriga perfectamente redonda –“platónicamente esférica”, escribiría en su libreta personal el forense Milton, encargado de la autopsia-, como por los perfumes de eneldo, carne de langosta y mantequilla francesa, atesorados en sus entrañas y especialmente perceptibles por las agudas narices caninas. Las ocho bestias escoltaron a distancia prudente el carruaje fúnebre de tracción equina hasta la puerta del Crematorio Sur, momento en que pudo más el instinto y, al abalanzarse fervorosamente sobre su pastor, buscando alguna reliquia –una oreja, un par de dedos, tal vez- fueron repelidos eficientemente a machetazos, de la mano del ilustre socio nº Cuatro.

Aquí, el horno tres del Crematorio Sur ardía ya en propano, aguardando en sus oquedades el cuerpo cálido y fragante del Maestro Aleixandre. Más allá, en la Academia Pernambucana de Letras, el Maestro Regente Wagner se desabrochaba el botón de los pantalones, sentado a la mesa más próxima a la cena-buffet. Con ademanes dignos de su homónimo alemán, del que apenas había oído hablar (al cumplir dieciocho años e inscribirse en la oficina de asistencia social, el funcionario, hombre enjuto de gusto refinado –uvas verdes con queso de cabra, magret de pato al limón-, le guiñó un ojo y le dijo “¡tiene usted nombre del más grande músico –muerto Beethoven-, muchacho!”), ordenaba whisky, cerveza, bocaditos salados de queso, camarones, fritos. ¡Qué movimientos, qué cadencia! “Parece un experto titiritero que vi en un teatro de Bordeaux el año pasado”, susurró al oído de su esposo la señora Mattos, catedrática de literatura de la Universidad Federal de Pernambuco. “Más que un titiritero, parece el Flautista de Hamelin”, habría querido contestarle a su esposa el señor Mattos, si hubiera aflorado en él ese atisbo de ingenio in situ y no, como de costumbre, pasada la medianoche, ya en su casa, mientras observaba con binoculares a su joven vecina – trasunto, acaso, de la madura señora Mattos.

Tal era el magnetismo del Maestro Regente Wagner, que las bandejas semi vacías del buffet no regresaban a la cocina para ser desechadas, sino que le eran cedidas y este, con tres musulmánicos dedos (dicen que era turco), empujaba delicadamente los restos hacia su boca infinita, mostrando luego a los asistentes su incrédulo reflejo en el límpido metal. Prorrumpían entonces en aplausos, algunos incluso de pie, como el doctor Freire, Antropólogo y vicepresidente de la Academia Pernambucana de Letras. “¡Bravo!” se deshizo en elogios un enajenado doctorando francés, mientras se palpaba el bolsillo de las bermudas buscando una cámara de fotos que no poseía.

Inconclusa la ovación, el Maestro Regente Wagner irguióse y su vientre henchido derribó la mesa, produciendo un estrépito de platos que enardeció aún más el ánimo del emocionado público. El mismísimo presidente de la Academia soltó un discreto llanto mientras olvidaba por unos instantes el motivo original de la recepción, “Machado de Asís: Ayer y Hoy”, dejando caer su primera edición de Don Casmurro.

Cumplida la cita de aquel nefasto viernes santo, Wagner se alejó entre elogios y tomó un autobús hasta el Crematorio Sur, donde Aleixandre I, El Planeta, habría ya sido transmutado en kilo y tres cuartos de ceniza. A través de la ventana observó el rostro cada vez más pequeño del doctorando francés, empeñado en un infructuoso intento de alcanzar el vehículo.

Con la vasija en mano, tomó agradecido el transporte de nº Cuatro en dirección al puente Maurício de Nassau, en compañía de los cuatro fornidos, números Tres, Cinco, Seis y Dos. “Esta no es una despedida”, pronunció el solemne Wagner, tomando un puñado de cenizas y ofreciéndole el resto a los congregados. “Tomad y comed todos de él, porque esta es su carne”. “¿Literal?”, preguntó dubitativo nº Seis, de anchísima frente y piel rugosa como corteza de baobab. “Ahora vivirá en nosotros”, continuó Wagner, ignorando aquella invectiva a la fe. Todos masticaron -nº Seis más llevado por la presión del ritual que por convicción propia. El Maestro Regente arrojó la vasija al río Capibaribe “porque esta es su sangre…”.

“¡Mis apóstoles! Oh, día triste, ¡mis apóstolitos! Debo elegir ahora al digno sucesor del difunto Aleixandre I”. “Parece más bien un mendigo”, pensó nº Seis, mientras retrocedía unos pasos. Wagner continuó: “somos viejos, ya…” (los ojos vidriosos del doctorando francés, tras el autobús, permanecían en su memoria). “Nº Cuatro, ¡serás tú!”. Tomándolo por el cuello de la camisa, lo empujó violentamente hacia esa boca de lobo que era el río Capibaribe. “¡Alabado seas, yo te bautizo!”

Del agua oscura ascendió el confuso rostro del sucesor, ahora de un color cetrino brillante; la cabeza, esférica como el abdomen del Planeta. “Nº Cuatro, tu nombre, a partir de ahora, es Pedro Aleixandre II; tú procurarás el alimento a nuestra orden, lo guardarás, lo almacenarás en tu interior y lo repartirás con ecuanimidad; tú difundirás nuestro mensaje”. “¡Amén!” pronunciaron a coro los demás, menos nº Seis, que se alejaba del puente, amparado por la oscuridad.

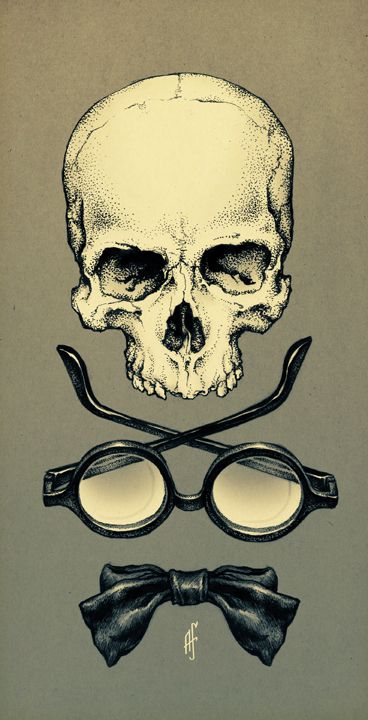

Ilustración: Alex Ferreiro