Era Truffaut la locomotora del cine francés. Era un recurso natural del país, con la misma importancia que los bosques para el Canadá o el petróleo para Arabia.

Sigo pensando que su pérdida es irreparable.

Antes de empezar a trabajar con él en L’enfant sauvage sentía una gran aprensión, pues sabido es que los genios suelen defraudar en el contacto diario, pueden resultar ásperos, de trato difícil. Por fortuna, ocurrió todo lo contrario de lo que yo temía. Truffaut era en el trabajo el hombre más amable y equilibrado que se pueda concebir. El humanismo implícito en toda su obra guardaba un perfecto paralelismo con su vida.

Truffaut, por añadidura, tenía un sinfín de detalles delicados con sus amigos. Por ejemplo, regalaba a menudo libros que pensaba que queríamos o que debíamos leer. Y recordaba noticias y artículos de periódicos que luego enviaba por correo a quienes sospechaba que verían en ellos algo de interés.

En política, las ideas de Truffaut eran más bien difusas. Desde luego, era un liberal: no podía sostener con fanatismo ninguna idea. Su actitud en esta cuestión tal vez quede ilustrada por Catherine Denueve en El último metro, cuando le dice al crítico colaboracionista que quería obligarla a tomar posición: “¿Sabe usted? Siempre abro los periódicos por la página de cine.” Claro que, por boca de otro personaje, la prostituta intelectual de Domicilio conyugal, completa la idea: “El problema es que si uno no se ocupa de la política, la política se ocupa de uno.” Truffaut se interesaba sobre todo por causas concretas y precisas, relacionadas con los derechos humanos, relativas a la libertad individual y de expresión.

Si yo me exilé en Francia fue un poco por Truffaut, cuya . película Los cuatrocientos golpes, que había visto mientras vivía en La Habana, me había deslumbrado. En aquel entonces yo era crítico de cine y me había arriesgado un poco votando para la mejor película del año a Los cuatrocientos golpes contra la soviética La balada del soldado, pues era una votación a mano alzada y por ello peligrosa. Más tarde, en Francia, cuando me llamó para hacer El niño salvaje, porque le había gustado mi trabajo en Mi noche con Maud, no me lo podía creer. Para mí era un dios del Olimpo a quien nunca me habría atrevido a hablar.

Por entonces había trabajado sólo con Eric Rohmer, Barbet Schroeder y Roger Corman, en películas muy sencillas en planos fijos. Con François descubrí el trabajo en planos-secuencias con desplazamientos de cámara, que revelaba sin duda una herencia baziniana: el cuidado de una acción que se respeta en el tiempo y en el espacio. Lo que para mí era nuevo porque no había hecho casi nunca travellings. Trabajar en una película de François era un poco como jugar a las máquinas: pierdes a un personaje y coges a otro mientras la cámara se desplaza. Sus planos-secuencias están muy elaborados, ya que tardaba a veces todo un día en llevarlos a cabo, pero de hecho se economizaba tiempo por el mayor rendimiento de rodaje y porque había menos montaje. François evitaba “cubrirse”. El problema de los planos-secuencias es el timing: si el ritmo no es bueno, no se puede hacer nada para volverlo a coger en el montaje.

Así y todo prefería asumir el riesgo y, si luego no le gustaban los rushes, volver a rodar el plano correctamente. Muy a menudo utilizaba la técnica de Frank Capra: hacía cronometrar la toma y, si duraba por ejemplo veinte segundos, decía: “Ahora hagámosla en diez segundos.” Entonces los actores hablaban como metralletas, y a menudo era ésa la toma que guardaba. Pero antes se aseguraba siempre de tener una toma a velocidad normal.

Tenía un problema de oído, no separaba los sonidos, un poco como un micro no direccional. Como en un rodaje hay mucha gente hablando a la vez se hace mucho ruido, y como a Truffaut no le gustaba hacer reinar el terror en el plato gritando silencio, se cansaba mucho. También trabajaba muy intensamente y de manera muy organizada, pero muy pocas horas diarias. Al cabo de seis horas de rodaje decía: “La jornada ha terminado.” No tenía una resistencia física muy grande. Tampoco le gustaba trabajar por la noche y se rodaban las escenas nocturnas por el día, haciendo oscurecer las casas en donde filmábamos, tendiendo toldos negros afuera. En el montaje el problema era a menudo cómo abreviar. Como no se podía cortar en medio de los planos eliminaba secuencias enteras. Es lo que hizo en Las dos inglesas y el amor, que cortó incluso después de tres o cuatro días de explotación. Pero luego se arrepintió y durante su enfermedad volvió a reconstruir una versión larga. Como se sentía demasiado cansado para rodar una nueva película, me dijo que había acometido la tarea del nuevo montaje: “Será mi película de este año.” Las escenas añadidas son las más líricas y las más poéticas de la película. Consideraba esta nueva versión casi como un nuevo trabajo. También se arrepintió de cortar Les misions, que redujo un día a diez minutos, cortando sobre el mismo negativo. Pero pensó que debía quedar una versión completa de ella, en 16 milímetros, en la Federación de cineclubs de Francia.

Habíamos trabajado mucho juntos sobre la cuestión del color, y en eso creo que le ayudé a cambiar de ideas. Al principio estaba contra el color, pero gracias al trabajo que hice con el escenógrafo Kohut-Svelko se hizo más tolerante y comprobó, a partir de Las dos inglesas y el amor, que podía hacer películas en color sin que fueran demasiado recargadas ni demasiado chillonas. Se le demostró que era un problema de dirección artística, de decoración y de vestuario y de luz, que se podían mitigar los colores y hacer películas “blanco y negro en color”. Este trabajo se continuó con Adèle H., y pronto se convirtió en una tendencia mundial la de disminuir los colores, moda o tendencia que contradecía la estética de las películas de los años cincuenta a lo Douglas Sirk, de colores variopintos.

François no era un realizador muy técnico, tenía conocimientos pragmáticos sobre los objetivos, por ejemplo, pero apenas sabía qué cámara empleábamos. Por contra, le gustaba mucho ensayar la escena mirando por el visor. La técnica no era lo suyo, me confió. De manera general, daba carta blanca a sus colaboradores cuando creía en ellos. Para los decorados, por ejemplo, dejaba las localizaciones a Suzanne Schiffman, su ayudante, y no supervisaba demasiado la ejecución de los decorados.

Me había explicado que a fuerza de ver algo se acababa por no verlo, y él prefería tener el choque del descubrimiento de un decorado nuevo, recibirlo con frescura, incluso aunque en el último minuto quitara cosas o modificara el color de una pared. Es una técnica que yo he copiado en las películas que he hecho en América. Si uno se habitúa demasiado a un decorado, luego no se ve nada. Es quizá la razón por la cual los más grandes directores de fotografía han sido a menudo extranjeros. A Francia venían de Rusia y de Alemania; a América, ahora de Italia.

Y es que probablemente tienen una mirada nueva sobre el país de adopción. François Truffaut no hacía muchas tomas, un máximo de siete, pero lo más corriente es que hiciera dos o tres. A menudo yo hubiera querido hacer una suplementaria, porque no estaba del todo satisfecho, pero él no buscaba una gran perfección que hubiera resultado demasiado académica, demasiado “cinéma de qualité”, le gustaba que siempre quedara algo sin acabado. Sin embargo, no vacilaba, contrariamente a Rohmer, en volver a rodar escenas si no estaba satisfecho del todo.

Yo tenía un solo punto de desacuerdo con él, y lo sabía, que era su costumbre de reencuadrar la imagen en la truca.

Aunque durante el rodaje supervisaba la toma a menudo a través del visor, después, en el montaje se daba cuenta de que hubiera querido estar más cerca del personaje. Como era demasiado tarde para volver a rodar, hacía pasar el plano a la truca para acercarse en primer plano. De golpe la imagen se hacía granulosa. Yo le decía siempre que este remedio era peor que la enfermedad, pues los tonos del color de la piel salían también alterados.

Con la misma tranquilidad, cuando una mirada de un actor no le parecía demasiado larga “congelaba” el plano durante unos segundos, con lo que se convertía francamente en una foto fija. Era nuestro único punto de fricción, pero en lo demás había acuerdo total.

No tenía ese orgullo que empuja a algunos cineastas a rechazar las ideas que no vienen de ellos mismos. Si yo proponía una buena idea, la aceptaba inmediatamente y me felicitaba. Todos tenían la impresión de participar, y ver que se nos tenía en cuenta hacía agradable trabajar con él. Me acuerdo del rodaje de la escena, en Las dos inglesas y el amor, en la que Muriel regresa a Francia y encuentra al hombre que amó en el muelle, después de una larga separación. Él la espera, ella baja del barco y se ven. El sol pegaba de tal forma que, reflejándose en el agua, proyectaba olas de luz en el casco del barco. Le dije a François: “Mira qué bonito sería si pudiéramos hacer que se encontraran delante de estas vibraciones de luz.” Replicó: “Démonos prisa, ¡adelante!” Se rodó y luego, en el montaje, eliminó el diálogo, dejó sólo la música de Delerue. Me dijo: “Cuando hay una imagen con una luz como ésa, equivale a unas líneas de diálogo.” Era como si la pasión, la vibración interior se proyectaran en la imagen con un toque expresionista. Me estaba realmente agradecido.

Cuando fui a trabajar a Estados Unidos, me dijo: “Está muy bien, Néstor; así, el día que yo vaya a rodar allí, tú ya estarás.” Luego, el rodaje con Spielberg le estimuló mucho. Le gustaba visitar Los Ángeles, adonde iba a menudo, menos a Nueva York. Había hecho progresos en inglés desde la experiencia de Fahrenheit. En una ocasión se planteó hacer una película en América; después acabó diciéndome que podría hacerla en Francia importando actores americanos. No tenía alma de explorador. Claro, sabía que tenía un gran público en América, por esto me pedía que tuviese en cuenta de no encuadrar cosas muy blancas en la parte inferior de la imagen de manera que estuviese bastante oscura para que los subtítulos se leyeran bien.

Entre película y película nos escribíamos más que nos veíamos, porque era casi un hombre del siglo XIX, le gustaban los mensajes urgentes, las cartas, la escritura. No le gustaba demasiado el teléfono, por lo que escribía de París a París. Me remitía muchos libros sobre los temas que sabía que me interesaban, sobre fotografía, sobre Cuba.

Cuando coincidíamos en Estados Unidos nos veíamos, pero él era muy tímido y no quería conocer a otras personas.

Un día le forcé un poco para que se encontrara en mi loft con Meryl Streep, que tenía deseos de conocerlo, pero me arrepentí un poco, pues no supo qué decir, estaba muy molesto. Consideraba mucho la amistad y su teoría era que el ser humano tiene una capacidad limitada de tener amigos y que si se añade uno nuevo, sustituye a otro. Como no quería reemplazarlos, no quería conocer a nadie.

En toda la obra cinematográfica de Truffaut se pueden apreciar una serie de constantes visuales. Película tras película, me fui familiarizando con esta su manera tan peculiar de hacer y, por mimetismo, acabé tomándole afición a algunas de sus obsesiones fílmicas.

Le gustaba que parte de la acción en sus encuadres se viera a través de una ventana, lo que establecía, según sus palabras, “un encuadre dentro de otro”. No hay prácticamente una película de Truffaut en que no se observe este principio. Tal vez por esto también prefería filmar en decorados naturales, no en estudio, así podía ver lo que ocurría a través de las ventanas y puertas, de dentro afuera y de afuera adentro, acciones que ocurrían simultáneamente en interior y exterior.

Le gustaba filmar fuera de París, en ciudades de provincias, en el campo, donde todo el equipo estaba más disponible, menos solicitado por las tentaciones de una gran ciudad, por la familia que se había quedado atrás.

En estos rodajes provinciales en Auvernia, Bretaña, Normandía, islas de La Mancha, Provenza, el equipo —casi siempre el mismo— se comportaba como una familia unida.

Estos miembros del equipo además se veían confiar papelitos secundarios. Así, mi jefe electricista Jean-Claude Gasché aparece en varias películas. El jefe de producción, Marcel Berbert, sobre todo, casi se convirtió en el actor mascota en un sinnúmero de papeles. Yo me escapé de milagro porque al estar siempre detrás de la cámara pegado al visor no me podía poner delante.

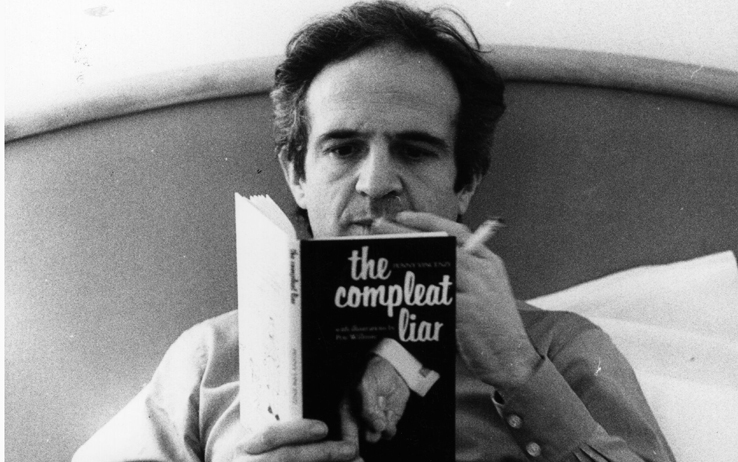

Muchas imágenes recurrentes aparecen en todas las películas de Truffaut. Enumero someramente: planos de pies y piernas, ropa interior femenina con encaje, un rostro que se esconde detrás de un libro, del cual surgen sólo el pelo y los ojos… En cambio, yo sabía que tenía necesariamente que evitar que se viera el cielo, poniendo la cámara alta y encuadrando el suelo desde arriba. Sentía como una especie de “horror vacui” en el cielo que le parecía en el encuadre, según sus propias palabras, “espace perdu”. Tenía yo que evitar también las sábanas y manteles blancos que en el encuadre, al ser muy luminosos, “sustraían la atención del espectador descuidando los intérpretes”. Por esto mandábamos a teñir con té las telas para que adquirieran un color mitigado de algodón crudo, menos brillante en la pantalla.

Cuando nos encontrábamos en filmación, François hacía constantemente referencia a películas que le gustaban. Creo que una de las razones principales por las que trabajó conmigo es que soy muy cinéfilo y cada vez que hacía una referencia a un clásico yo la apreciaba y podía hablar de eso con él. Durante la preparación de cada película se hacían proyecciones privadas: La picara puritana, para Domicilio conyugal; Milagro en Alabama, para El niño salvaje; El cuarto mandamiento para Adèle H. Tenía un proyector de 16mm. y, cuando se rodaba en provincias, todos los sábados proyectaba un clásico para el equipo. Para la luz le gustaban sobre todo los clásicos. Hoy me doy cuanta de que, involuntariamente, yo le robo muchas ideas en mi trabajo con los demás directores. A menudo aporto a los americanos soluciones muy rápidas y muy claras que vienen directamente de Truffaut.

Capítulo extraído del libro Días de una cámara, de Nestor Almendros